Herr Erlbruch, Sie haben über 50 Bilderbücher und Kalender für Kinder illustriert, was reizt Sie daran? www.wireltern.ch/erlbruch

Wolf Erlbruch: An der Arbeit für Kinder reizt mich vor allem deren Wachsamkeit. Deshalb versuche ich beim Illustrieren möglichst alles zu vermeiden, was ihnen eine spezielle Kinderwelt verspricht. Die gibt es nämlich nur in der Vorstellung der Erwachsenen. Kinder leben so wunderbar positiv im sogenannten Hier und Jetzt und sind unerschütterlich in ihrem vitalen Zugriff auf die Gegenwart.

Ihr Werk umfasst Themen wie Sinn des Lebens oder Tod und zeugt von grosser Menschenkenntnis. Wie gehen Sie an ein neues Thema, ein neues Bilderbuch heran?

Jeder Text hat seine bestimmten Farben und seine Musik. Es heisst also gut hinzuhören, dann kommen die Bilder ganz langsam zu mir. Wenn ich ein Buchprojekt angehe, ist es immer völlig neu, wie wenn ich nie gezeichnet hätte. «Am Anfang» (2003) etwa gefällt mir heute noch gut. Der Autor Bart Moyaert ist ein grossartiger, ehrlicher Künstler. Seinen Text habe ich in ganz kleine Stücke geschnitten, meist einzelne Sätze. Zu diesen habe ich dann Illustrationen entwickelt. So funktioniert meine Methode. Der Text ist immer die Basis.

Was machen Sie, wenn es Stolpersteine gibt?

In der Tat gibt es auch Texte, die den armen Zeichner an der Nase herum führen, und die sich erst nach einer qualvoll langen Zeit in ihrer Gänze zeigen. Dabei ist das jeweilige Ergebnis völlig subjektiv und das ist auch gut so. Gäbe es hier die sogenannte Objektivität, wäre alles verdorben.

Die Figuren, die Ihre gestalterischen Welten prägen, sind unverkennbar. Wie haben Sie ihren Stil entwickelt?

Als ich noch nicht viel über das Kinderbuchmachen wusste, habe ich an die Wichtigkeit eines bestimmten Stils geglaubt. Heute glaube ich ans Gegenteil. Der Stil ist nur eine Art Markenzeichen des Zeichners, kann aber auch lähmend langweilig sein, weil er eben alles über den Kamm seiner selbst schert. Heute gehe ich vom Gefühl für die Texte aus. Wie die Figuren und die Bildkomposition dann irgendwann aussehen, ist das Ergebnis einer langen Kette fortwährenden Assoziierens. Die Kraft des Zufalls, der mir manchmal ein Material in die Hände spielt, in dem ich augenblicklich alles erkenne, was ich brauche, ist auch nicht zu unterschätzen. Nur auf den Zufall ist Verlass.

Durch härtestes Quengeln der Kinder zum Welterfolg.

«Ente, Tod und Tulpe», eine Geschichte über den Tod, ist durch einen solchen Zufall entstanden, nicht wahr?

Ja, ich habe damals traumverloren eine Ente auf ein Stück Papier gemalt. Dann ist noch ein Totenkopf und danach eine Tulpe gewachsen. Dann dachte ich nur, huch, was habe ich denn da gemacht. Zunächst wurde es ein Lesezeichen für eine Freundin und später dachte ich, das klingt ja wie Albrecht Dürers «Ritter, Tod und Teufel». Von da ab begann ich in diese Richtung zu denken.

Wann und wo haben Sie sonst die besten Ideen?

Das kann ich ganz eindeutig sagen – in der Bewegung. Beim Herumstreunen in meiner Heimatstadt Wuppertal, beim Radfahren über die hiesigen, gar nicht so leichten Berge. Wenn ich aber anfange zu zeichnen – dann ist meine Werkstatt der beste Ort für mich.

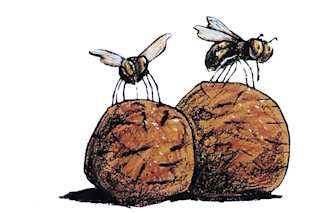

Ihr berühmtestes Bilderbuch ist «Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat». Wie kam es dazu

Ich kannte den Autor Werner Holzwarth aus der Werbung. Bevor ich zum Kinderbuch kam, habe ich 15 Jahre in diesem Metier gezeichnet. Er zeigte mir diesen simplen, aber tabubrechenden Text, und ich war sofort sehr davon angetan. Wir haben dann gemeinsam etwas für die Ausarbeitung des Hauptcharakters getan, die kleinen Beschreibungen der unterschiedlichen Fäkalien ergänzt und dann ging es los. Der Peter Hammer Verlag war zunächst zögerlich, hat sich aber dann im letzten Moment, bevor die Verlagsvorschau gedruckt wurde, doch dafür entschieden.

Hatten Sie damals schon ein Gefühl dafür, was mit diesem Buch passieren könnte?

Ja, mir war klar, dass dieses Buch entweder ein Total-Flop werden würde oder ein wirklicher Renner. Aber ich war optimistisch. Dieser Optimismus hat sich dann wohl auch in den Bildern niedergeschlagen. Es dauerte noch ein paar Monate, bis sich die Buchhändler auch getraut haben, das Buch zu empfehlen. Ein bisschen stolz macht mich, dass dies ein Bilderbuch ist, das sich einzig und allein durch härtestes Quengeln der Kinder zu einem wahren Welterfolg entwickelt hat. Es ist inzwischen in über 35 Sprachen übersetzt worden, und es kommen immer wieder neue hinzu.

Neben Ihrer Arbeit als Illustrator haben Sie viele Jahre als Professor gearbeitet. Was hat Ihnen an der Universität gefallen?

Das Beste an der Hochschulzeit war das Zusammensein mit den jungen Menschen. Mit ihnen zu reden und zu lachen. Auch wenn die Studentinnen und Studenten des Öfteren kaum wesentliches Talent hatten, brachten sie die spezifischen Eigenschaften der Jugend mit in die manchmal irrwitzig bürokratisierten Abläufe innerhalb der Universität. Und es hat mir immer gut gefallen, wenn im Winter alle rote Wangen hatten. Da sieht man die Lebendigkeit und das ist etwas Wunderbares.

Empathie kann man nie genug haben. Ich habe seit einiger Zeit den Eindruck, dass diese Fähigkeit etwas flöten geht.

Zeichnen Sie Ihre Bücher mit einer Zielgruppe im Kopf, etwa vom Alter her?

Kategorisieren ist in meinen Augen eine lästige Eigenschaft. Zum einen sind Kinder sehr verschieden. Schon sehr früh sind sie äusserst ausgeprägte Charaktere, die ganz eigene Interessen haben. Zum anderen laufen sie auch in ihrer Entwicklung nicht alle gleichzeitig über die Ziellinie. Meine Bücher sind so von mir gedacht, dass sie Kinder und Eltern gleichermassen zum Denken anregen, und dass man beim darüber Sprechen herausfinden kann, welches Alter die Vierjährige, der man da vorliest, eigentlich hat. Also, liebe Eltern, hört mehr auf eure Kinder, dann nehmen sie euch auch ernst und hören auf euch!

Eines meiner Lieblingsbücher von Ihnen ist «Frau Meier, die Amsel». Wie kam es denn dazu?

Frau Mair – so die richtige Schreibweise ihres Namens – wohnte in der Nachbarschaft und war in der Tat immer sehr besorgt. Eines Tages sahen wir, wie sie versuchte, auf dem Küchentisch ein noch nicht flügges Amseljunges zu füttern. Die Kinder, denen die Geschichte geläufig war, nannten ihre übervorsichtigen Eltern stets Frau oder Herr Mair, vielleicht hatten Väter damit mehr Schwierigkeiten als Mütter. Das Buch war beliebt, vor allem wohl, weil es Eltern und Kinder anregte, miteinander Amseln zu füttern und Flugversuche anzustellen, aber genau weiss man sowas nie.

In Ihrem Werk ist eine grosse Empathie spürbar.

Empathie kann man nie genug haben. Ich habe seit einiger Zeit den Eindruck, dass diese Fähigkeit etwas flöten geht. Es sind keine einfachen Zeiten – gerade in politischer Hinsicht. Meiner Meinung nach weiss Donald Trump nicht, was er alles anrichtet.

Was bedeuten Ihnen all die Preise, die Sie im Laufe Ihres Lebens bekommen haben – zuletzt die höchstdotierte internationale Auszeichnung im Bereich der Kinderliteratur, den Astrid Lindgren Memorial Award?

Der Mensch freut sich, aber ich werde nicht gern auf Sockel gehoben, auch wenn es nur für einen Moment ist. Ich habe rund um die Preisverleihung am 29. Mai 2017 in Stockholm eine ganze Woche in Schweden verbracht bei 30 Grad Celsius und ungefähr 300 schwedische Schulkinder mit Handschlag begrüsst. Ich fand sie ausgesprochen nett und zutraulich. Auch die Lehrer und Lehrerinnen haben viel Wärme ausgestrahlt. Mit dem Urenkel von Astrid Lindgren hatte ich ein mehrstündiges, sehr schönes Gespräch. Ich sehe all die Preise am ehesten als Kommunikatoren meiner Selbstzweifel an, nicht als Ausräumer derselben.

Wie waren Sie als Vater Ihrem Sohn gegenüber und wie erinnern Sie sich heute als zweifacher Opa an Ihre eigene Kindheit?

Meinem Sohn gegenüber habe ich mich schon ähnlich verhalten, wie ich es in meiner Kindheit erfahren habe. Meine Eltern waren freundliche Leute, wir haben viel erzählt und hatten viel Spass miteinander. Und wenn es Konflikte gab, konnten wir immer darüber reden. So war das mit Leonard auch. Und manchmal wurde geweint, auch das gehört dazu. Ich habe schon mit zwei Jahren immer gezeichnet, so wie man spielt. Entweder habe ich gezeichnet oder geguckt. Und bei Leonard war es ähnlich.